2025.07.16

転職しないリスクを徹底解説 | キャリア停滞の危険性と対策

転職しないリスクを徹底解説!現職に留まることで起こる15の危険性と対策

現代の働き方において、転職は当たり前の選択肢となっています。しかし、多くの人が安定を求めて現職に留まり続けることを選んでいます。そんな中、転職しないことで生じる様々なリスクが、あなたのキャリアと人生に深刻な影響を与える可能性があります。本記事では、転職しないリスクを15の観点から詳しく解説し、現職に留まることの危険性と具体的な対策について包括的にご紹介します。変化の激しい現代社会で、あなたのキャリアを守るために必要な情報を網羅的にお伝えします。

- 新しいチャレンジ機会の減少

- 業界内での人脈形成の困難

- 異なる企業文化への適応力不足

- 転職市場での競争力低下

特に管理職レベルでは、複数企業での経験が求められる傾向が強くなっています。一つの企業でのみ培った経験では、変化する市場環境に対応できない管理者として評価される可能性があります。また、社内での昇進が頭打ちになった場合、他社への転職が困難になるという悪循環に陥るリスクも存在します。

スキル陳腐化と市場価値低下の危険性

IT業界を中心に、技術の進歩が急速に進む現代では、スキルの陳腐化が深刻な問題となっています。転職しないことで新しい技術やトレンドに触れる機会が限られ、市場価値が急激に低下する可能性があります。

- 最新技術への適応機会の減少

- 業界標準スキルからの乖離

- 転職市場での需要減少

- 給与水準の相対的低下

- 将来的な雇用不安の増大

例えば、エンジニア職では、クラウド技術やAI、機械学習などの新技術が急速に普及しています。これらの技術を扱える人材の需要は高く、転職市場での価値も高いのですが、現職で古い技術のみを扱い続けることで、市場からの需要が減少し、結果として転職が困難になるという状況が生まれています。

収入格差拡大と経済的リスク

転職しないリスクの中でも、経済的な影響は生活に直結する重要な問題です。同一企業での昇給ペースは一般的に転職による収入アップよりも緩やかで、長期的な収入格差が拡大する傾向があります。

- 昇給率の低さによる収入停滞

- 市場相場との乖離拡大

- 退職金制度の不確実性

- 副業機会の制限

- 生涯年収の最大化機会の喪失

厚生労働省の調査によると、転職により収入が増加した人の割合は約40%に上り、特に20代・30代の若手層では転職による収入アップの効果が顕著に表れています。一方で、同一企業での昇給は年功序列制度の見直しにより、以前ほど期待できない状況となっています。

働き方改革の波に乗り遅れる危険性

働き方改革が推進される中、企業によってその取り組み度合いには大きな差があります。転職しないことで、より良い働き方を実現している企業の恩恵を受けられない可能性があります。

- リモートワーク制度の格差

- フレックスタイム制度の有無

- 有給取得率の企業間差

- 育児・介護支援制度の充実度

- 副業・兼業の許可状況

特に、テレワークやフレックスタイム制度などの柔軟な働き方を求める人にとって、これらの制度が整っていない企業に留まることは、ワークライフバランスの悪化や生産性の低下につながる可能性があります。また、働き方改革に積極的でない企業では、長時間労働や古い組織文化が残存している場合が多く、メンタルヘルスにも悪影響を与える可能性があります。

企業の業績悪化とリストラのリスク

経済情勢の変化や業界の構造変化により、企業の業績は常に変動しています。転職しないことで、業績悪化やリストラのリスクに長期間さらされる危険性があります。

- 業界衰退による雇用不安

- 企業の競争力低下

- 早期退職制度の対象リスク

- 給与・賞与の削減可能性

- 福利厚生の縮小

近年では、デジタル化の進展により、従来の業界構造が大きく変化しています。例えば、小売業界では実店舗からECへのシフトが進み、金融業界ではフィンテック企業の台頭により既存銀行の業務が縮小しています。このような変化に対応できない企業では、リストラや事業縮小が行われる可能性が高く、長期間同一企業に勤務することがリスクとなる場合があります。

障がい者雇用や契約社員としての将来への影響

障がい者雇用や契約社員として働く場合、転職機会を逃すことで将来のキャリア形成に大きな影響を与える可能性があります。雇用形態の制約により、スキルアップや昇進機会が限定される傾向があります。

- 正社員登用機会の限定

- 専門スキル習得機会の不足

- 昇進・昇格の制限

- 退職金制度の対象外

- 雇用の不安定性

特に契約社員の場合、契約期間の更新が保証されていないため、長期的なキャリア形成が困難になる場合があります。また、障がい者雇用の場合も、企業によっては単純作業に限定される場合があり、スキルアップの機会が制限される可能性があります。このような状況では、転職により更なる成長機会を求めることが重要になります。

未経験職種への挑戦機会の喪失

キャリアの多様化が求められる現代において、未経験職種への挑戦は重要な成長機会です。転職しないことで、新しい分野での可能性を探る機会を失い、キャリアの幅を狭めてしまう可能性があります。

- 新しい業界・職種への適応機会の減少

- 潜在的な才能の発見機会の喪失

- キャリアの多様性不足

- 転職市場での選択肢の限定

- 将来の職業変更への対応力不足

例えば、営業職から企画職への転職、事務職からIT職への転職など、異なる職種への挑戦は新しいスキルの習得や視野の拡大につながります。しかし、年齢が上がるにつれて未経験職種への転職は困難になる傾向があるため、若い時期にこうした挑戦機会を逃すことは、将来のキャリア選択肢を大幅に制限することになります。

女性キャリアの停滞と異業種転職の重要性

女性の社会進出が進む中、営業職や異業種への転職は女性のキャリア形成において重要な要素となっています。転職しないことで、女性特有のキャリア課題を解決する機会を失い、長期的な成長が阻害される可能性があります。

- 管理職登用機会の格差

- 育児・出産支援制度の企業間差

- 男女共同参画への取り組み度合い

- 柔軟な働き方制度の充実度

- 女性リーダーのロールモデル不足

特に営業職は、成果が明確に数値化されるため、性別に関係なく公平な評価を受けやすい職種です。また、IT業界や金融業界など、女性の活躍が推進されている業界への転職は、キャリアアップの大きな機会となります。現職で女性の昇進が困難な環境にある場合、転職によりより良い職場環境を求めることが重要です。

IT業界での転職しないリスクと将来性

IT業界は技術の進歩が特に速い分野であり、転職しないリスクが顕著に表れる業界です。同一企業に留まることで、新しい技術トレンドやプロジェクト経験の機会を逃し、エンジニアとしての市場価値が低下する危険性があります。

- 最新技術への適応機会の限定

- 多様なプロジェクト経験の不足

- 異なる開発手法の学習機会減少

- 業界内ネットワークの構築困難

- 技術的な視野の狭窄

IT業界では、クラウド技術、AI・機械学習、ブロックチェーンなど、新しい技術が次々と登場しています。これらの技術を扱える人材の需要は高く、転職市場での価値も高いのですが、古い技術のみを扱う企業に留まることで、市場からの需要が減少し、将来的な雇用不安が増大する可能性があります。

20代・30代の若手が転職しないことで後悔する理由

20代・30代の若手期は、キャリア形成において最も重要な時期です。この時期に転職を避けることで、将来のキャリア選択肢が大幅に制限され、後悔につながる可能性があります。

- 年齢による転職難易度の上昇

- 学習能力・適応力の活用機会減少

- 多様な経験積む機会の喪失

- 人生設計の選択肢限定

- 将来の収入アップ機会の減少

若手期は学習能力が高く、新しい環境への適応力も優れているため、転職による成長効果が最も期待できる時期です。また、家族の負担が比較的少ない時期でもあるため、リスクを取った転職がしやすい環境にあります。この時期を逃すことで、40代以降の転職が困難になり、結果として限定的なキャリアパスを歩むことになる可能性があります。

転職市場の変化に取り残される危険性

転職市場は常に変化しており、求められるスキルや経験も時代とともに変わっています。転職しないことで、これらの変化に対応できず、市場から取り残される危険性があります。

- デジタル化対応スキルの不足

- グローバル化への適応不足

- 新しい働き方への対応遅れ

- 求められる人材像の変化への対応不足

- 転職活動スキルの陳腐化

例えば、近年では単純な業務スキルよりも、課題解決能力やコミュニケーション能力、デジタルリテラシーなどが重視される傾向があります。また、転職活動においても、従来の履歴書・職務経歴書だけでなく、ポートフォリオやオンライン面接への対応が求められるなど、手法も変化しています。

「石の上にも三年」は時代遅れ?現職継続リスクの再検証

「石の上にも三年」という考え方は、終身雇用制度が機能していた時代の価値観です。現代では、この考え方に固執することで、むしろキャリア形成の機会を逃すリスクがあります。

- 終身雇用制度の崩壊

- スキルアップ機会の重要性増大

- 短期間での成果評価の一般化

- 転職によるキャリアアップの常識化

- 時代の変化への対応必要性

現代では、3年以内の転職も珍しくなく、むしろ積極的なキャリア形成の一環として評価される場合もあります。重要なのは、在職期間の長さではなく、その期間にどのような成果を上げ、どのようなスキルを身につけたかということです。明確な理由なく長期間同一企業に留まることは、積極性の欠如として評価される可能性もあります。

メンタルヘルスと働きがいへの悪影響

転職しないことで、メンタルヘルスや働きがいに悪影響が生じる可能性があります。職場環境や人間関係の問題を解決する機会を失い、長期的なストレスや仕事への不満が蓄積される危険性があります。

- 職場ストレスの慢性化

- 人間関係の改善機会の欠如

- モチベーション低下の長期化

- うつ病などの精神疾患リスク

- 仕事への意欲・やりがい喪失

特に、パワハラやいじめなどの職場問題がある場合、転職によりこれらの問題から逃れることが重要です。また、自分の価値観や目標と合わない企業文化の中で働き続けることは、精神的な負担が大きく、長期的なメンタルヘルスの悪化につながる可能性があります。働きがいを感じられる環境を求めることは、健康的なキャリア形成において重要な要素です。

まとめ

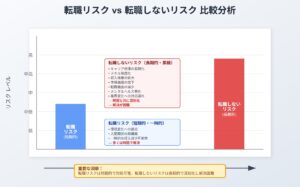

転職しないリスクは多岐にわたり、現代の働き方においては深刻な問題となっています。キャリア停滞、スキル陳腐化、収入格差拡大、働き方改革への対応遅れ、企業業績悪化のリスク、雇用形態による制約、未経験職種への挑戦機会の喪失、女性キャリアの停滞、IT業界特有のリスク、若手期の機会損失、転職市場の変化への対応不足、時代遅れな価値観の維持、メンタルヘルスへの悪影響など、様々な角度からリスクが存在します。

重要なのは、これらのリスクを理解した上で、自分のキャリア目標や価値観に基づいて適切な判断をすることです。転職は手段であり、目的ではありません。しかし、現代の変化の激しい社会において、転職を選択肢から除外することは、自身のキャリアと人生に大きな制約を課すことになります。定期的な自己分析とキャリア設計を行い、必要に応じて転職という選択肢を検討することが、充実したキャリア形成のために重要です。